近日,一则《复旦数学系毕业老师挑战高考数学卷,两小时得135分》的新闻在社交平台上引发热议。这一话题不仅触动公众对数学学科能力的认知,更折射出高考数学与大学数学专业学习之间的差异与关联。

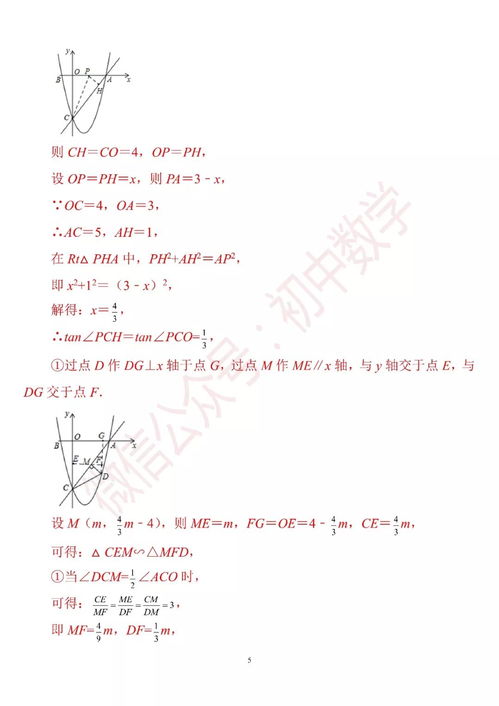

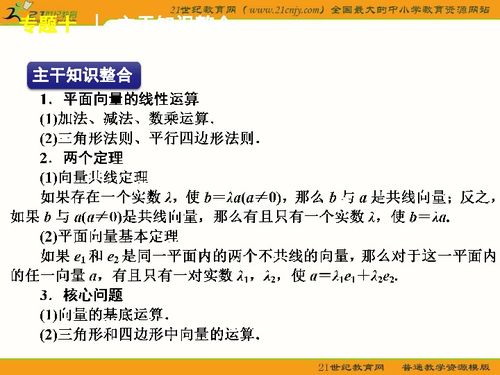

事件中这位毕业于复旦大学数学系的教师,在限定两小时内完成高考数学试卷并取得135分的成绩,虽未达到满分,却依然展现了扎实的数学功底。高考数学卷通常覆盖高中阶段的核心知识点,包括代数、几何、概率统计等,并强调解题速度和准确性。而大学数学系,尤其是复旦这样的顶尖学府,课程更侧重于理论推导、抽象思维和数学建模,例如实变函数、泛函分析等高阶内容。因此,这位老师能在短时间内适应高考题型并取得高分,体现了其基础知识的牢固与应变能力。

135分的成绩也引发了一些讨论:为何数学系毕业生未能轻松斩获满分?这背后可能涉及多重因素。一方面,高考数学不仅考察数学知识,还考验应试技巧和心理素质,包括时间管理、题型熟悉度和临场发挥。大学数学系的训练往往更偏向于深度探究,而非快速解题,这可能导致在面对高考标准化试卷时,速度和细节处理上存在挑战。另一方面,高考题目常设计陷阱和灵活应用,需要反复练习才能游刃有余。这位老师的经历提醒我们,数学能力并非单一维度,学术研究与应试实践之间需要平衡。

进一步看,此事件也引发了公众对数学教育的反思。在当今社会,数学作为基础学科,其教学应如何衔接高中与大学阶段?或许,我们需要更多像这样的事例来推动教育方式的优化,例如在高中阶段引入更多思维训练,或在大学中加强应用技能的培养。同时,它也彰显了数学系毕业生的综合素养——即使脱离应试环境,他们仍能凭借逻辑思维和问题解决能力应对挑战。

这位复旦数学系老师的经历不仅是一场个人能力的展示,更是一次对数学学习本质的探讨。它告诉我们,数学的魅力在于其无限深度与广度,而高分仅是其中一瞥。未来,我们期待看到更多跨界交流,让数学教育在理论与实践中绽放光彩。